KETI, 무음극 전고체전지 한계 넘은 원천소재 기술 개발

“양이온 조성 다변화로 전지 성능·수명 동시 개선”

- 전지 충전시 '은 나노입자' 자가 형성 메커니즘 규명,

'네이처 커뮤니케이션스' 논문 게재 성과 -

□ 한국전자기술연구원(KETI, 원장 신희동)은 중앙대 융합공학부 박해선 교수, 서울대 화학생물공학부 최장욱 교수 연구팀과 함께 황화물계 전고체전지용 고체전해질 원천소재를 개발하고 이를 바탕으로 무음극 전고체전지* 기술 구현에 성공했다고 7일 밝혔다.

* 무음극 전고체전지: 음극재 없이 충전 과정에서 리튬이온이 전류집전체에 금속 형태로 도금되며 음극을 형성하는 전지 구조

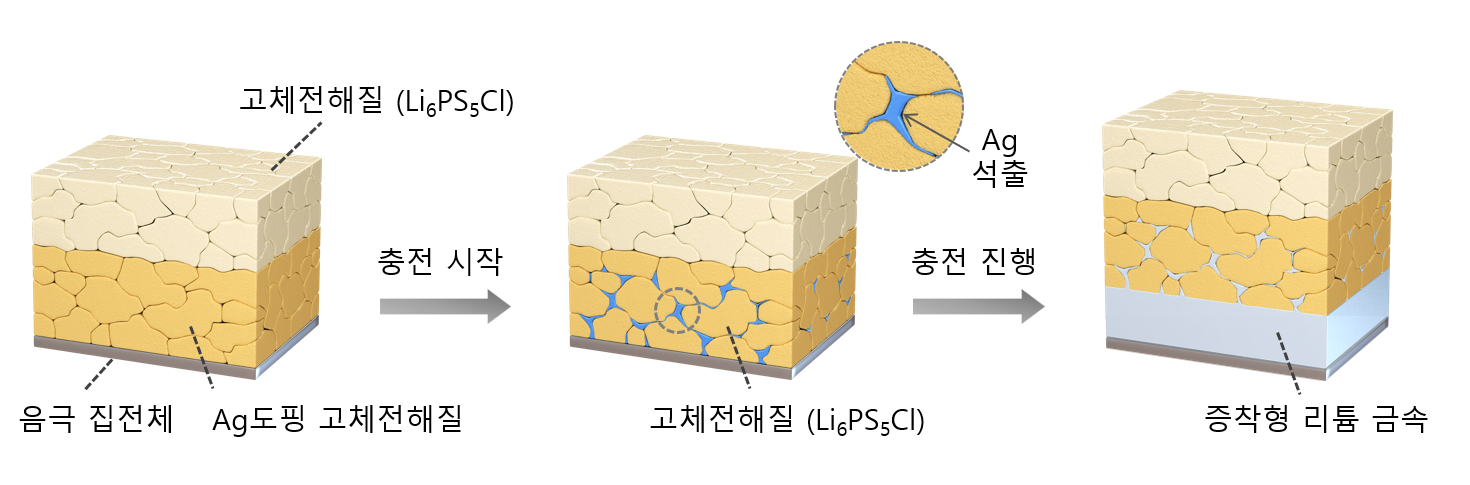

ㅇ 이 기술의 핵심은 초기 충전 시 전지 내부의 고체전해질 이중층에서 은(Ag) 금속 성분이 자연스럽게 나와, 리튬이 고르게 도금되도록 유도함으로써 덴드라이트*(가시처럼 자라는 리튬 결정체)와 단락** 문제를 막아주는 원리다.

* 덴드라이트(Dendrite): 전지 충전 중 리튬이 음극 표면에 나뭇가지처럼 뾰족하게 자라나는 현상으로, 이온 흐름을 방해하고 배터리 수명 및 안전성 저하를 유발하는 주요 원인임

** 단락: 전지 내부에서 양극과 음극이 직접 닿아버려서, 전기가 한쪽으로 쏠리는 현상

□ 전고체전지는 액체 대신 고체 상태의 전해질을 사용하는 차세대 배터리로, 기존 리튬이온전지보다 에너지 밀도가 약 30% 이상 높고 안전성도 뛰어나 전기차 등 고성능 산업 분야에서 주목받고 있다. 특히 무음극 전고체전지는 1,000와트시(Wh/L) 이상의 높은 에너지 밀도가 가능한 차세대 기술로 평가받기 때문에 핵심 기술 선점을 위한 글로벌 경쟁이 치열하다.

ㅇ 그러나 무음극 전고체전지의 충·방전 시 고체전해질의 낮은 리튬 친화성으로 인해 리튬이 불균일하게 형성되기 쉬우며, 이에 따라 전해질층 내의 미세 구멍과 결함이 덴드라이트 성장과 단락을 유발해 무음극 전지의 실현의 기술적 장벽이 되어왔다.

□ KETI 차세대전지연구센터는 은(Ag)을 도핑한 리튬 아지로다이트(Argyrodite) 고체전해질을 개발하고, 전지 충전 시 은 이온이 전해질 내 기공에서 금속 나노입자 형태로 석출되도록 유도함으로써, 리튬 금속이 균일하게 자라날 수 있도록 돕는 기반 구조를 형성하고 덴드라이트 성장을 효과적으로 억제하는 데 성공했다.

ㅇ 연구진은 컴퓨터 시뮬레이션을 통해 고체전해질 내부에서 은 이온이 이동해 금속 형태로 석출되는 과정을 시각적으로 분석해 기술 메커니즘을 뒷받침했다.

ㅇ 또한 이 고체전해질을 적용한 35마이크로미터(㎛)급 이중층 구조하에 면적 용량 7.0mAh/cm²에서도 안정적인 수명 특성을 확보했으며, 전지 해체 분석 결과 리튬 금속이 고르게 도금된 층이 형성된 것을 확인했다. 파우치형 전고체전지 실험에서도 1,000Wh/L 이상의 에너지 밀도를 달성하며 구조적 안정성을 입증했다.

□ 기술 개발을 주도한 KETI 최승호 선임연구원과 조우석 수석연구원에 따르면 이 기술은 기존 고체전해질 합성 양산 공정에 직접 적용이 가능해 대량 생산이 쉽고, 별도 보호층이나 추가 공정 없이도 고성능의 무음극 전고체전지를 구현할 수 있어 상용화 가능성이 높다.

□ 이번 연구 결과는 에너지화학 분야의 세계적 학술지 네이처 커뮤니케이션스(Nature Communications, IF=14.7) 2025년 7월호에 ‘Silver exsolution from Li-argyrodite electrolytes for initially anode-free all-solid-state batteries’라는 제목으로 게재되었다.

□ KETI 차세대전지연구센터 송준호 센터장은 “이번 연구 결과는 무음극 전고체전지에 최적화된 고체전해질 원천소재 개발이라는 점에서 의의가 있으며, 고체전해질 내 금속 석출 현상을 통해 차세대 전지 구조 설계의 방향성을 제시했다”라며 “센터는 앞으로도 리튬 친화형 고체전해질 등 높은 에너지밀도를 갖는 전고체전지 핵심 기술 확보에 주력할 계획”이라고 밝혔다.

황화물계 전고체 배터리용 고체전해질 원천 소재 주요 연구자. (왼쪽부터) 최승호 KETI 선임연구원, 조우석 KETI 수석연구원, 박해선 중앙대 교수.

ㅇ 한편, 이 기술은 산업통상자원부, 한국산업기술기획평가원이 지원하는 알키미스트 프로젝트와 국가과학기술연구회의 글로벌TOP전략연구단 지원사업을 통해 개발되었다.